九州大学物理系,福冈,819-0395,日本

觉得本文有趣或想讨论? 在SciRate上发表评论或发表评论.

抽象

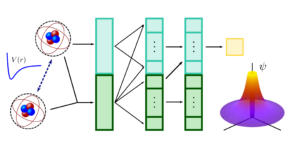

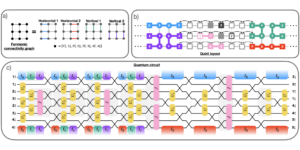

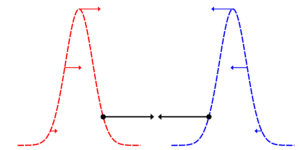

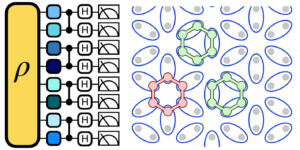

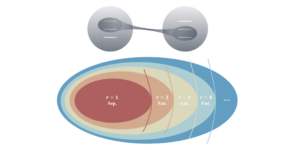

我们根据量子物体的相干性来研究引力的量子性质。 作为基本设置,我们考虑两个引力物体,每个物体都处于两条路径的叠加状态。 对象的演化由具有种群保持特性的完全正和跟踪保持 (CPTP) 图描述。 该属性反映了保留了对象在每条路径上的概率。 我们使用相干性的$ell_1$-范数来量化对象的相干性。 在本文中,引力的量子性质以纠缠图为特征,它是具有产生纠缠能力的 CPTP 图。 我们将纠缠图见证作为可观察对象引入,以测试给定图是否纠缠。 我们表明,只要引力物体最初具有有限量的 $ell_1$ 相干范数,见证者就会测试由于引力引起的纠缠图。 有趣的是,我们发现目击者可以测试引力的这种量子性质,即使物体没有纠缠在一起。 这意味着引力物体的相干性总是由于引力而成为纠缠图的来源。 我们进一步讨论了本方法中的退相干效应和实验视角。

►BibTeX数据

►参考

[1] S. Bose、A. Mazumdar、GW Morley、H. Ulbricht、M Toro$check{text{s}}$、M. Paternostro、AA Geraci、PF Barker、MS Kim 和 G. Milburn,“自旋纠缠见证量子引力”,物理学。 牧师莱特。 119, 240401 (2017)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.240401

[2] C. Marletto 和 V. Vedral,“两个大质量粒子之间的引力诱导纠缠是引力中量子效应的充分证据”,物理学。 牧师莱特。 119, 240402 (2017)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.240402

[3] H. Chau Nguyen 和 F. Bernards,“两个具有引力相互作用的介观物体的纠缠动力学”,Eur。 物理。 J. D 74, 69 (2020)。

https:///doi.org/10.1140/epjd/e2020-10077-8

[4] H. Chevalier、AJ Paige 和 MS Kim,“在存在未知相互作用的情况下见证重力的非经典性质”,物理学。 修订版 A 102, 022428 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.022428

[5] TW van de Kamp、RJ Marshman、S. Bose 和 A. Mazumdar,“通过质量纠缠的量子引力见证:卡西米尔筛选”,物理学。 修订版 A 102, 062807 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.062807

[6] D. Miki、A. Matsumura 和 K. Yamamoto,“重力引起的大质量粒子的纠缠和退相干”,物理学。 修订版 D 103, 026017 (2021)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.103.026017

[7] J. Tilly、RJ Marshman、A. Mazumdar 和 S. Bose,“在退相干下见证量子引力引起的质量纠缠的 Qudits”,物理学。 修订版 A 104, 052416 (2021)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.104.052416

[8] T. Krisnanda、GY Tham、M. Paternostro 和 T. Paterek,“由于重力引起的可观察量子纠缠”,Quantum Inf。 6 月 12 日(2020 年)。

https:/ / doi.org/ 10.1038 / s41534-020-0243-y

[9] S. Qvarfort、S. Bose 和 A. Serafini,“通过中心势相互作用的介观纠缠”,J. Phys。 B:在。 摩尔。 选择。 物理。 53, 235501 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1088/ 1361-6455/ abbe8d

[10] AA Balushi、W. Cong 和 RB Mann,“光机械量子卡文迪许实验”,物理学。 修订版 A 98 0438112018 (XNUMX)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.043811

[11] H. Miao、D. Martynov、H. Yang 和 A. Datta,“重力介导的光的量子相关性”,物理学。 修订版 A 101 063804 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.101.063804

[12] A. Matsumura,K. Yamamoto,“光机械系统中的重力引起的纠缠”,物理学。 修订版 D 102 106021 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.102.106021

[13] D. Miki, A. Matsumura, K. Yamamoto,“引力质量中的非高斯纠缠:累积量的作用”,物理学。 修订版 D 105, 026011 (2022)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.105.026011

[14] D. Carney、H. Muller 和 JM Taylor,“使用原子干涉仪推断引力纠缠的产生”,物理学。 修订版 X 量子 2 030330 (2021)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.030330

[15] JS Pedernales、K. Streltsov 和 M. Plenio,“通过大量介质增强量子系统之间的引力相互作用”,物理学。 牧师莱特。 128, 110401 (2022)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.128.110401

[16] A. Matsumura、Y. Nambu 和 K. Yamamoto,“用于测试引力量子性的 Leggett-Garg 不等式”,物理学。 修订版 A 106,012214 (2022)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.106.012214

[17] M. Bahrami、A. Großardt、S. Donadi 和 A. Bassi,“薛定谔-牛顿方程及其基础”,New J. Phys。 16, 115007 (2014)。

https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/11/115007

[18] D. Kafri、JM Taylor 和 GJ Milburn,“引力退相干的经典通道模型”,New J. Phys。 16, 065020 (2014)。

https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/6/065020

[19] T. Baumgratz、M. Cramer 和 MB Plenio,“量化连贯性”,物理学。 牧师莱特。 113, 140401 (2014)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.113.140401

[20] AW Harrow 和 MA Nielsen,“存在噪声时量子门的鲁棒性”,物理学。 修订版 A 68, 012308 (2003)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.68.012308

[21] FGSL Brand$tilde{text{a}}$o 和 MB Plenio,“纠缠的可逆理论及其与第二定律的关系”,Commun。 数学。 物理。 295、829(2010 年)。

https://doi.org/10.1007/s00220-010-1003-1

[22] MA Nielsen 和 I. Chuang,“量子计算和量子信息”(剑桥大学出版社,英国剑桥,2002 年)。

https:/ / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511976667

[23] A. Matsumura,“路径纠缠操作和量子引力相互作用”,物理学。 修订版 A 105, 042425 (2022)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.105.042425

[24] S. Bose、A. Mazumdar、M. Schut 和 M. Toro$check{text{s}}$,“量子引力子纠缠质量的机制”,物理学。 修订版 D 105、106028(2022 年)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.105.106028

[25] RJ Marshman、A. Mazumdar 和 S. Bose,“线性引力量子性质桌面测试中的局部性和纠缠”,物理学。 修订版 A 101, 052110 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.101.052110

[26] R. Horodecki、P. Horodecki、M. Horodecki 和 K. Horodecki,“量子纠缠”,Rev. Mod。 物理。 81,(2009)865。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.81.865

[27] R. Werner,“具有 Einstein-Podolsky-Rosen 相关性的量子态承认一个隐变量模型”,物理学。 修订版 A 40, 4277 (1989)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.40.4277

[28] A. Peres,“密度矩阵的可分离性准则”,物理学。 牧师莱特。 77,(1996)1413。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.77.1413

[29] M. Horodecki、R. Horodecki 和 P. Horodecki,“混合状态的可分离性:必要和充分条件”,物理学。 莱特。 A 223,(1996)1-8。

https://doi.org/10.1016/S0375-9601(96)00706-2

[30] G. Vidal 和 RF Werner,“可计算的纠缠测量”,物理学。 修订版 A 65, 032314 (2002)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.65.032314

[31] EM Rains,“通过可分离的超级算子净化纠缠”,arXiv:quant-ph/9707002(1997)。

https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9707002

arXiv:quant-ph / 9707002

[32] V. Vedral 和 MB Plenio,“纠缠措施和净化程序”,物理学。 修订版 A 57, 1619 (1998)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.57.1619

[33] E. Chitambar、D. Leung、L. Mančinska、M. Ozols 和 A. Winter,“你一直想知道的关于 LOCC 的一切(但不敢问)”,Commun。 数学。 物理。 328、303(2014 年)。

https://doi.org/10.1007/s00220-014-1953-9

[34] JI Cirac、W. Dür、B. Kraus 和 M. Lewenstein,“使用少量纠缠的纠缠操作及其实施”,物理学。 牧师莱特。 86, 544 (2001)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.86.544

[35] A. Jamiolkowski,“保持运算符的迹和正半定性的线性变换”,代表数学。 物理。 3, 275 (1972)。

https://doi.org/10.1016/0034-4877(72)90011-0

[36] 医学博士Choi,“复杂矩阵上的完全正线性映射”,线性代数应用程序。 10, 285 (1975)。

https://doi.org/10.1016/0024-3795(75)90075-0

[37] S. Pal、P. Batra、T. Krisnanda、T. Paterek 和 TS Mahesh,“通过受监控的经典介质进行量子纠缠的实验定位”,Quantum 5, 478 (2021)。

https://doi.org/10.22331/q-2021-06-17-478

[38] T. Krisnanda、M. Zuppardo、M. Paternostro 和 T. Paterek 和 TS Mahesh,“揭示不可访问对象的非经典性”,物理学。 牧师莱特。 119, 120402 (2017)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.120402

被引用

[1] Anirban Roy Chowdhury、Ashis Saha 和 Sunandan Gangopadhyay,“增强黑膜中的混合状态信息理论测量”, 的arXiv:2204.08012.

以上引用来自 SAO / NASA广告 (最近成功更新为2022-10-11 13:56:59)。 该列表可能不完整,因为并非所有发布者都提供合适且完整的引用数据。

无法获取 Crossref引用的数据 在上一次尝试2022-10-11 13:56:57期间:无法从Crossref获取10.22331 / q-2022-10-11-832的引用数据。 如果DOI是最近注册的,这是正常的。

该论文发表在《量子》杂志上 国际知识共享署名署名4.0(CC BY 4.0) 执照。 版权归原始版权持有者所有,例如作者或其所在机构。