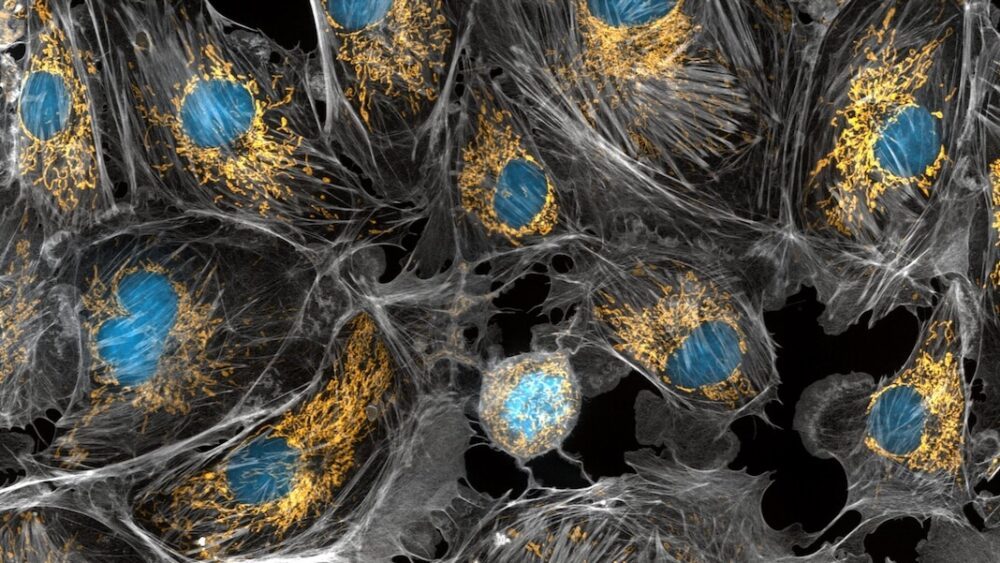

Em seu último livro, o oncologista e aclamado escritor Siddhartha Mukherjee concentra seu microscópio narrativo na célula, o bloco de construção elementar do qual emergem sistemas complexos e a própria vida. É a coordenação das células que permite que os corações batam, a especialização das células que criam sistemas imunológicos robustos e o disparo das células que formam os pensamentos. “Precisamos entender as células para entender o corpo humano”, escreve Mukherjee. “Precisamos que eles entendam a medicina. Mas, essencialmente, precisamos da história da célula para contar a história da vida e de nós mesmos.”

A conta dele, A Canção da Célula, lê às vezes como um livro de biologia artisticamente escrito e às vezes como um tratado filosófico. Mukherjee começa com a invenção do microscópio e as origens históricas da biologia celular, a partir da qual mergulha na anatomia celular. Ele examina os perigos de células estranhas, como bactérias, e de nossas próprias células quando elas se comportam mal, são sequestradas ou falham. Ele então se move para sistemas celulares mais complexos: sangue e sistema imunológico, órgãos e a comunicação entre as células. “O corpo humano funciona como uma cidadania de células cooperantes”, escreve ele. “A desintegração dessa cidadania nos leva do bem-estar à doença.”

Em cada etapa, ele tem o cuidado de traçar uma linha clara desde a descoberta das funções celulares até o potencial terapêutico que elas possuem. “Uma fratura de quadril, parada cardíaca, imunodeficiência, demência de Alzheimer, AIDS, pneumonia, câncer de pulmão, insuficiência renal, artrite – tudo pode ser reconcebido como resultado de células, ou sistemas de células, funcionando anormalmente”, escreve Mukherjee. “E tudo pode ser percebido como loci de terapias celulares.”

Compreender como as correntes elétricas afetam os neurônios, por exemplo, levou a experimentos usando estimulação cerebral profunda para tratar transtornos de humor. E as células T, os “peregrinos de porta em porta” que viajam pelo corpo e caçam patógenos, estão sendo treinados para combater o câncer como médicos entendem melhor como esses andarilhos discriminam entre células estranhas e o “eu”.

Mukherjee, que ganhou o Prêmio Pulitzer por seu livro de 2010 O Imperador de Todas as Doenças, é um escritor envolvente. Ele habilmente escolhe os personagens humanos e os detalhes históricos idiossincráticos que irão atrair os leitores e prendê-los nas seções técnicas mais secas. Tomemos, por exemplo, seu longo discurso sobre os cientistas amadores e acadêmicos que brincaram com os primeiros microscópios. Entre descrições de lentes e mesquinhas brigas acadêmicas (algumas coisas, ao que parece, são eternas), Mukherjee acrescenta a anedota deliciosamente lasciva de que, no século XVII, o comerciante holandês e entusiasta de microscópios Antonie van Leeuwenhoek treinou seus telescópios, entre outras coisas, em seu próprio sêmen e o sêmen de alguém infectado com gonorréia. Nessas amostras, Leeuwenhoek viu o que chamou de “um animálculo genital” e o que hoje chamamos de espermatozóides, “se movendo como uma cobra ou uma enguia nadando na água”.

Assim como Mukherjee traça conexões claras entre descobertas científicas e potenciais terapêuticas, ele também se destaca em mostrar os altos riscos desses tratamentos, baseando-se em estudos de caso e exemplos vívidos de pacientes que ele atendeu ao longo de sua carreira. Há Sam P., que brinca que seu câncer em rápida expansão se espalhará quando ele for ao banheiro; e MK, um jovem devastado por um misterioso distúrbio imunológico, cujo pai caminhou pela neve até o North End de Boston para comprar as almôndegas favoritas de seu filho e levá-las ao hospital.

E há Emily Whitehead, que, quando criança, sofreu de leucemia e cujas células são armazenadas dentro de um freezer com o nome do personagem de “Os Simpsons”, Krusty, o Palhaço. Algumas células foram geneticamente modificadas para reconhecer e combater a doença de Whitehead. O sucesso dessa terapia, chamada CAR-T, anunciou uma mudança nos tratamentos de câncer e Whitehead tornou-se o resultado milagrosamente saudável de séculos de investigação científica. “Ela incorporou nosso desejo de chegar ao coração luminoso da cela, para entender seus mistérios infinitamente cativantes”, escreve Mukherjee. “E ela incorporou nossa aspiração dolorosa de testemunhar o nascimento de um novo tipo de medicina – terapias celulares – com base em nossa decifração da fisiologia das células.”

Como se incursões em oncologia, imunologia, patologia, história da ciência e neurobiologia não fossem suficientes, Mukherjee também aborda questões realmente importantes sobre a ética das terapias celulares, o significado de deficiência, perfeccionismo e aceitação em um mundo onde todos características físicas podem ser alteradas - e até mesmo a própria natureza da vida. “Uma célula é a unidade da vida”, escreve ele. “Mas isso levanta uma questão mais profunda: o que é 'vida?'i"

De certa forma, a célula é o recipiente perfeito para percorrer esses muitos caminhos sinuosos, divergentes e que se cruzam. As células são o local de algumas histórias incríveis de pesquisa, descoberta e promessa, e Mukherjee se dá amplo espaço para investigar uma gama diversificada de processos e intervenções biológicas. Mas, ao tentar abranger tudo o que as células podem ser e fazer – tanto metafórica quanto literalmente – Mukherjee acaba falhando em explorar plenamente essas questões profundas de maneira satisfatória.

Não ajuda que ele se apoie tanto na metáfora. A célula é uma “máquina de decodificação”, uma “máquina de divisão” e uma “nave espacial desconhecida”. Ele compara as células a “blocos de Lego”, “cabos”, “atores, jogadores, executores, trabalhadores, construtores, criadores”. As células T sozinhas são descritas tanto como um “detetive sapateiro” quanto uma “multidão revoltada despejando panfletos inflamatórios em um tumulto”. Sem mencionar as muitas metáforas celulares que Mukherjee cita de outros. A criação de imagens que os leitores possam entender é uma parte inestimável do manual de qualquer escritor de ciências, mas muitas imagens também podem ser uma distração às vezes.

A seção final lida com as implicações de humanos aprimorados que se beneficiam de ajustes celulares. Esses “novos humanos” não são ciborgues ou pessoas com superpoderes, esclarece Mukherjee. Ao apresentar a ideia no início do livro, ele escreve: “Quero dizer, um ser humano reconstruído com células modificadas que se parece e se sente (principalmente) como você e eu”. Mas ao projetar células-tronco para que uma pessoa com diabetes possa produzir sua própria insulina ou implantar um eletrodo no cérebro de alguém que sofre de depressão, Mukherjee postula que nós os mudamos de alguma forma fundamental. Os seres humanos são uma soma de suas partes, escreve ele, mas as terapias celulares cruzam uma fronteira, transformando as pessoas em uma “nova soma de novas partes”.

Esta seção ecoa um famoso experimento de pensamento filosófico sobre o Navio de Teseu. Teseu deixou Atenas em um navio de madeira que, ao longo de uma longa viagem, precisou ser consertado. Os marinheiros removeram a madeira podre e substituíram os remos quebrados. Quando o navio voltou, nada da madeira original permaneceu. Os filósofos debateram a natureza do navio durante séculos: o navio consertado é o mesmo que deixou Atenas ou é um navio totalmente novo?

A mesma pergunta pode ser feita aos “novos humanos” de Mukherjee. Quantas células devem ser alteradas para nos tornarmos novos? Certas células importam mais do que outras? Ou os humanos possuem algum tipo de integridade inerente – uma consciência, uma alma – que afeta esses cálculos?

Mukherjee nunca chega a uma resposta completa, mas o título de seu livro pode aludir a uma, lembrando o livro de Walt Whitman. Song of Myself, uma ode à interconectividade dos seres. Mukherjee exorta os cientistas a abandonar o “atomismo” de examinar apenas unidades isoladas – sejam eles átomos, genes, células – em favor de uma abordagem abrangente que aprecie o todo de um sistema ou de um ser. “A multicelularidade evoluiu repetidamente porque as células, embora mantendo seus limites, encontraram múltiplos benefícios na cidadania”, escreve ele. “Talvez nós também devêssemos começar a passar de um para muitos.”

Este artigo foi originalmente publicado em Undark. Leia o artigo original.

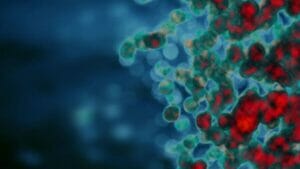

Crédito de imagem: Torsten Wittmann, Universidade da Califórnia, San Francisco via NIH no Flickr