1马德普拉塔科学研究所 (IFIMAR), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 马德普拉塔国立大学 & CONICET, 7600 马德普拉塔, 阿根廷

2耶鲁大学应用物理与物理系, 纽黑文, 康涅狄格州 06520, 美国

3耶鲁大学耶鲁大学量子研究所,纽黑文,康涅狄格州06520,美国

4康涅狄格大学物理系,美国康涅狄格州斯托斯

5耶鲁大学化学系,邮政信箱 208107,纽黑文,康涅狄格州 06520-8107,美国

6Departamento de Física “JJ Giambiagi” and IFIBA, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, 1428 Buenos Aires, Argentina

觉得本文有趣或想讨论? 在SciRate上发表评论或发表评论.

抽象

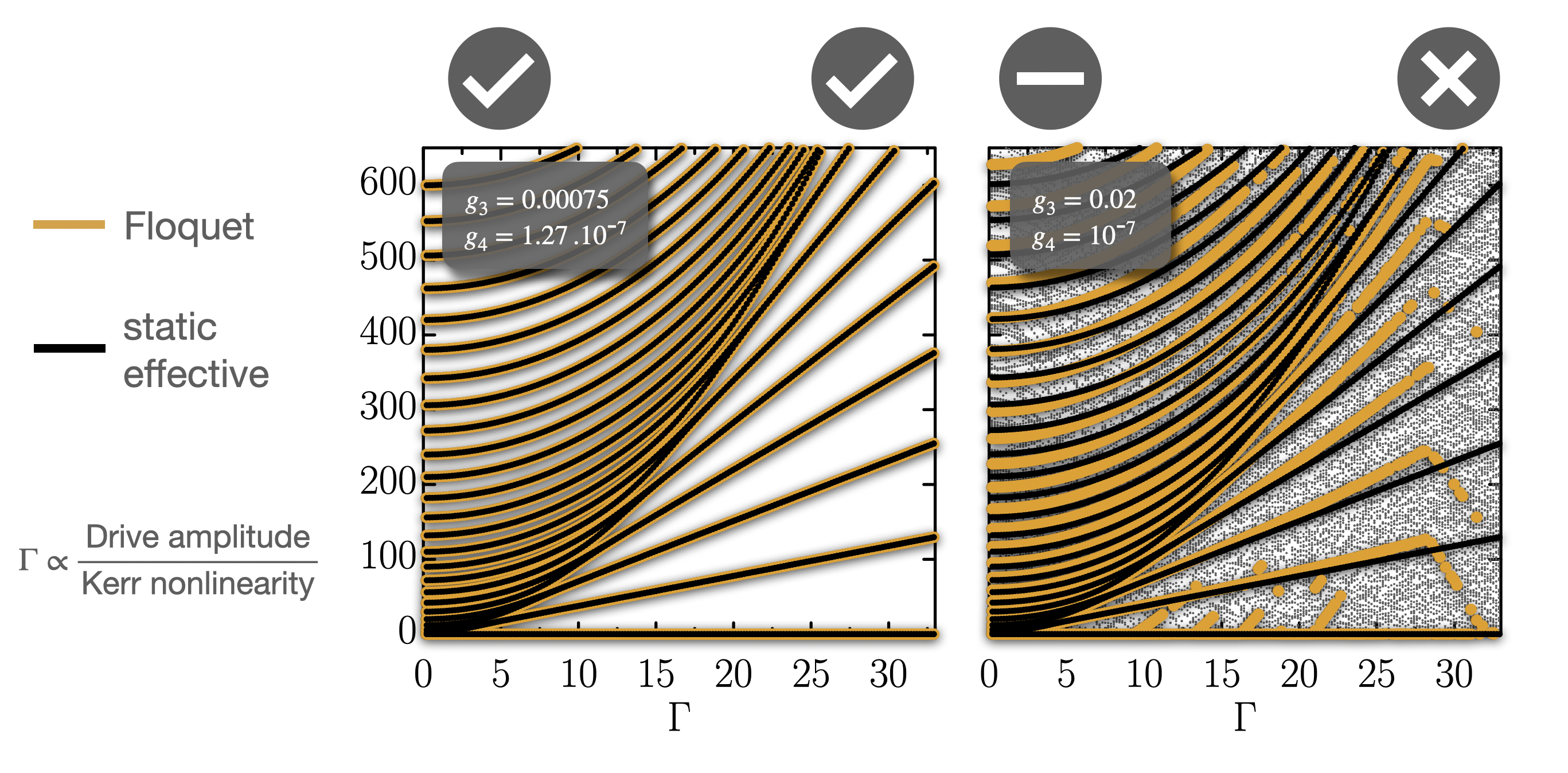

从驱动系统的静态有效哈密顿量的角度设计的参数门和过程是量子技术的核心。然而,用于推导静态有效模型的微扰展开可能无法有效地捕获原始系统的所有相关物理现象。在这项工作中,我们研究了用于描述压缩驱动下克尔振荡器的常用低阶静态有效哈密顿量的有效性条件。该系统具有基础和技术意义。特别是,它已被用于稳定薛定谔猫态,这在量子计算中具有应用。我们将有效静态哈密顿量的状态和能量与驱动系统的精确 Floquet 状态和准能量进行比较,并确定两种描述一致的参数范围。我们的工作揭示了普通静态有效治疗所遗漏的物理原理,并且可以通过最先进的实验来探索。

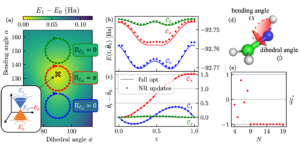

特色图像:静态有效哈密顿量(黑色)和 Floquet 算子(橙色)的激发能谱和各自的准能量。两个例子:一个是静态有效描述完美发挥作用,另一个则不然。我们将其量化为非线性参数 $g_3$ 和 $g_4$ 的函数,并提供参数图。

热门摘要

►BibTeX数据

►参考

[1] PL Kapitza,苏联物理学家。 JETP 21, 588–592 (1951)。

[2] LD Landau 和 EM Lifshitz,力学:第 1 卷,第 1 卷。 1976(巴特沃斯-海涅曼,XNUMX)。

[3] J. Venkatraman、X. Xiao、RG Cortiñas、A. Eickbusch 和 MH Devoret,物理学家。莱特牧师。 129, 100601 (2022a)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.129.100601

[4] Z. Wang 和 AH Safavi-Naeini,“Floquet $0-pi$ 量子位的量子控制和噪声保护”(2023),arXiv:2304.05601 [quant-ph]。

的arXiv:2304.05601

[5] W. 保罗,Rev. Mod。物理。 62, 531 (1990)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.62.531

[6] N. Goldman 和 J. Dalibard,物理学家。修订版 X 4, 031027 (2014)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.4.031027

[7] DJ Wineland,修订版 物理 85,1103(2013)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.85.1103

[8] CD Bruzewicz、J. Chiaverini、R. McConnell 和 JM Sage,《应用物理评论》6, 021314 (2019)。

https:/ / doi.org/10.1063/ 1.5088164

[9] W. Magnus,《公共纯应用数学》7, 649 (1954)。

https:///doi.org/10.1002/cpa.3160070404

[10] F. Fer,布尔。科学类。阿卡德。 R.贝尔。 21, 818 (1958)。

[11] RR Ernst、G. Bodenhausen 和 A. Wokaun,一维和二维核磁共振原理(牛津大学出版社,牛津,1994 年)。

[12] U. Haeberlen,固体选择性平均中的高分辨率 NMR:补充 1 磁共振进展,磁共振进展。补充材料(爱思唯尔科学,2012 年)。

https://books.google.com.br/books?id=z_V-5uCpByAC

[13] RM 威尔科克斯,J.数学。物理。 8、962(1967)。

https:/ / doi.org/10.1063/ 1.1705306

[14] X.Xiao、J.Venkatraman、RG Cortiñas、S.Chowdhury 和 MH Devoret,“计算驱动非线性振荡器的有效哈密顿量的图解方法”(2023),arXiv:2304.13656 [quant-ph]。

的arXiv:2304.13656

[15] M. Marthaler 和 MI Dykman,物理学家。修订版 A 73, 042108 (2006)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.73.042108

[16] M. Marthaler 和 MI Dykman,物理学家。修订版 A 76, 010102 (2007)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.010102

[17] M. Dykman,波动非线性振荡器:从纳米力学到量子超导电路(牛津大学出版社,2012 年)。

[18] W. Wustmann 和 V. Shumeiko,物理学家。修订版 B 87, 184501 (2013)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.87.184501

[19] P. Krantz、A. Bengtsson、M. Simoen、S. Gustavsson、V. Shumeiko、W. Oliver、C. Wilson、P. Delsing 和 J. Bylander,《自然通讯》7, 11417 (2016)。

https:///doi.org/10.1038/ncomms11417

[20] N. Frattini、U. Vool、S. Shankar、A. Narla、K. Sliwa 和 M. Devoret,App。物理。莱特。 110, 222603 (2017)。

https:/ / doi.org/10.1063/ 1.4984142

[21] PT Cochrane、GJ Milburn 和 WJ Munro,物理学家。修订版 A 59, 2631 (1999)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.59.2631

[22] H. Goto,科学报告 6, 21686 (2016)。

https:/ / doi.org/ 10.1038 / srep21686

[23] H. Goto,日本物理学会杂志 88, 061015 (2019)。

https:/ / doi.org/ 10.7566 / JPSJ.88.061015

[24] H. Goto 和 T. Kanao,物理学家。修订研究 3, 043196 (2021)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.3.043196

[25] S. Puri、L. St-Jean、JA Gross、A. Grimm、NE Frattini、PS Iyer、A. Krishna、S. Touzard、L. Jiang、A. Blais、ST Flammia 和 SM Girvin,Sci。副词。 6、5901(2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1126 / sciadv.aay5901

[26] B. Wielinga 和 GJ Milburn,物理学家。修订版 A 48, 2494 (1993)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.48.2494

[27] J. Chávez-Carlos、TL Lezama、RG Cortiñas、J. Venkatraman、MH Devoret、VS Batista、F. Pérez-Bernal 和 LF Santos,npj 量子信息 9, 76 (2023)。

https://doi.org/10.1038/s41534-023-00745-1

[28] MAP Reynoso、DJ Nader、J. Chávez-Carlos、BE Ordaz-Mendoza、RG Cortiñas、VS Batista、S. Lerma-Hernández、F. Pérez-Bernal 和 LF Santos,“挤压驱动中的量子隧道和水平交叉”克尔振荡器”(2023),arXiv:2305.10483 [quant-ph]。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.108.033709

的arXiv:2305.10483

[29] Z. Wang、M. Pechal、EA Wollack、P. Arrangoiz-Arriola、M. 高、NR Lee 和 AH Safavi-Naeini,物理学家。修订版 X 9, 021049 (2019)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.9.021049

[30] A. Grimm、NE Frattini、S. Puri、SO Mundhada、S. Touzard、M. Mirrahimi、SM Girvin、S. Shankar 和 MH Devoret,《自然》584, 205 (2020)。

https:/ / doi.org/ 10.1038 / s41586-020-2587-z

[31] J. Venkatraman、RG Cortinas、NE Frattini、X. Xiao 和 MH Devoret,“双阱势垒下隧道路径的量子干涉”(2022b),arXiv:2211.04605 [quant-ph]。

https:///doi.org/10.48550/ARXIV.2211.04605

的arXiv:2211.04605

[32] D. Iyama、T. Kamiya、S. Fujii、H. Mukai、Y. Zhou、T. Nagase、A. Tomonaga、R. Wang、J.-J。薛,S.渡边,S.权,和J.-S。 Tsai,“超导克尔参量振荡器中量子干涉的观察和操纵”(2023 年),arXiv:2306.12299 [quant-ph]。

https://doi.org/10.1038/s41467-023-44496-1

的arXiv:2306.12299

[33] NE Frattini、RG Cortiñas、J. Venkatraman、X. Xiao、Q. Su、CU Lei、BJ Chapman、VR Joshi、S. Girvin、RJ Schoelkopf 等人,arXiv 预印本 arXiv:2209.03934 (2022)。

的arXiv:2209.03934

[34] J. Koch、TM Yu、J. Gambetta、AA Houck、DI Schuster、J. Majer、A. Blais、MH Devoret、SM Girvin 和 RJ Schoelkopf,物理学家。修订版 A 76, 042319 (2007)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.042319

[35] SM Girvin,《Les Houches 量子机器暑期学校学报》,由 BHMH Devoret、RJ Schoelkopf 和 L. Cugliándolo 编辑(牛津大学出版社,牛津,英国牛津,2014 年),第 113-256 页。

[36] S. Puri、S. Boutin 和 A. Blais,npj 量子信息 3, 1 (2017)。

https://doi.org/10.1038/s41534-017-0019-1

[37] C. Chamberland、K. Noh、P. Arrangoiz-Arriola、ET Campbell、CT Hann、J. Iverson、H. Putterman、TC Bohdanowicz、ST Flammia、A. Keller、G. Refael、J. Preskill、L. Jiang、 AH Safavi-Naeini、O. Painter 和 FG Brandão,PRX Quantum 3, 010329 (2022),出版商:美国物理学会。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.3.010329

[38] D. Ruiz、R. Gautier、J. Guillaud 和 M. Mirrahimi,物理学家。修订版 A 107, 042407 (2023)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.107.042407

[39] R. Gautier、A. Sarlette 和 M. Mirrahimi,PRX Quantum 3, 020339 (2022)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.3.020339

[40] H. Putterman、J. Iverson、Q. Xu、L. Jiang、O. Painter、FG Brandão 和 K. Noh,物理学家。莱特牧师。 128, 110502 (2022),出版商:美国物理学会。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.128.110502

[41] JH 雪莉,物理学家。修订版 138,B979 (1965)。

https:///doi.org/10.1103/PhysRev.138.B979

[42] V. Sivak、N. Frattini、V. Joshi、A. Lingenfelter、S. Shankar 和 M. Devoret,物理学家。应用修订版 11, 054060 (2019)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.11.054060

[43] DA Wisniacki,欧洲物理学快报。 106、60006(2014)。

https://doi.org/10.1209/0295-5075/106/60006

[44] M. Mirrahimi、Z. Leghtas、VV Albert、S. Touzard、RJ Schoelkopf、L. Jiang 和 MH Devoret,《新物理学杂志》16, 045014 (2014)。

https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/4/045014

[45] LF Santos、M. Távora 和 F. Pérez-Bernal,物理学家。修订版 A 94, 012113 (2016)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.94.012113

[46] F. Evers 和 AD Mirlin,Rev. Mod。物理。 80, 1355 (2008)。

https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.80.1355

[47] MI Dykman 和 MA Krivoglaz,Physica Status Solidi (B) 68, 111 (1975)。

https://doi.org/10.1002/pssb.2220680109

[48] J. Venkatraman、X. Xiao、RG Cortiñas 和 MH Devoret,“关于压缩克尔振荡器的静态有效 Lindbladian”(2022c),arXiv:2209.11193 [quant-ph]。

的arXiv:2209.11193

[49] J. Chávez-Carlos、RG Cortiñas、MAP Reynoso、I. García-Mata、VS Batista、F. Pérez-Bernal、DA Wisniacki 和 LF Santos,“让超导量子位陷入混乱”(2023),arXiv:2310.17698 [定量-ph]。

的arXiv:2310.17698

[50] I. García-Mata、E. Vergini 和 DA Wisniacki,物理学家。修订版 E 104,L062202 (2021)。

https:/ / doi.org/ 10.1103/ PhysRevE.104.L062202

被引用

[1] Taro Kanao 和 Hayato Goto,“使用 Kerr 参数振荡器量子位进行通用量子计算的快速基本门”, 物理评论研究6 1,013192(2024).

[2] Francesco Iachello、Rodrigo G. Cortiñas、Francisco Pérez-Bernal 和 Lea F. Santos,“挤压驱动克尔振荡器的对称性”, 物理学杂志数学总学报56 49,495305(2023).

[3] Jorge Chávez-Carlos、Miguel A. Prado Reynoso、Ignacio García-Mata、Victor S. Batista、Francisco Pérez-Bernal、Diego A. Wisniacki 和 Lea F. Santos,“让超导量子位陷入混乱”, 的arXiv:2310.17698, (2023).

以上引用来自 SAO / NASA广告 (最近成功更新为2024-03-26 04:33:25)。 该列表可能不完整,因为并非所有发布者都提供合适且完整的引用数据。

On Crossref的引用服务 找不到有关引用作品的数据(上一次尝试2024-03-26 04:33:23)。

该论文发表在《量子》杂志上 国际知识共享署名署名4.0(CC BY 4.0) 执照。 版权归原始版权持有者所有,例如作者或其所在机构。

- :具有

- :是

- :不是

- :在哪里

- ][p

- 07

- 1

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15%

- 16

- 17

- 19

- 1951

- 1994

- 1999

- 20

- 2006

- 2008

- 2012

- 2013

- 2014

- 2016

- 2017

- 2019

- 2020

- 2021

- 2022

- 2023

- 2024

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26%

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 35%

- 36

- 39

- 40

- 41

- 43

- 49

- 50

- 7

- 8

- 80

- 87

- 9

- a

- Able

- 以上

- 摘要

- ACCESS

- 进步

- 背景

- 驳

- AL

- 所有类型

- 美国人

- 和

- 应用

- 应用领域

- 应用的

- 的途径

- 保健

- AS

- 尝试

- 作者

- 作者

- 平均

- 屏障

- BE

- 很

- 黑色

- 盒子

- 午休

- 带来

- 布宜诺斯艾利斯

- 公牛

- by

- 坎贝尔

- CAN

- 捕获

- 喵星人

- 中央

- 混沌

- 化学

- COM的

- 评论

- 相当常见

- 共享

- 通信

- 比较

- 完成

- 计算

- 计算

- 电脑

- 计算

- 条件

- 考虑

- 控制

- 版权

- 创建

- data

- de

- 该

- 漂移

- 描述

- 描述

- 确定

- 迭戈

- 尺寸

- 讨论

- 不

- 驾驶

- 驱动

- 驾驶

- e

- Ë&T

- 有效

- 有效

- 设计

- 确切

- 例子

- 现有

- 试验

- 实验

- 探讨

- 高效率

- 快

- 针对

- 发现

- 旧金山

- 止

- 功能

- 根本

- 未来

- GAO

- 盖茨

- 其他咨询

- 高盛

- 谷歌

- 去

- 毛

- 哈佛

- 有

- 避风港

- 高

- 持有人

- 持有

- 但是

- HTTPS

- i

- 图片

- 重要

- in

- 信息

- 研究所

- 机构

- 兴趣

- 有趣

- 干扰

- 国际

- 成

- 调查

- IT

- 它的

- 日本

- JavaScript的

- 乔希

- 日志

- 知识

- 科赫

- 权

- 大

- 名:

- 离开

- 李

- 左

- Level

- 执照

- 光

- 范围

- 清单

- 机

- 操作

- 地图

- 损伤

- 数学

- 数学的

- 最大宽度

- 可能..

- 机械学

- 方法

- 模型

- 月

- 自然

- 全新

- 没有

- 噪声

- 非线性的

- 核

- of

- 奥利弗

- on

- 一

- 打开

- 操作者

- or

- 橘色

- 普通

- 原版的

- 我们的

- 输出

- 牛津

- 牛津大学

- 网页

- 画家

- 纸类

- 参数

- 参数

- 特别

- 路径

- 保罗

- 完美

- 透视

- 的

- 物理

- 计划

- 柏拉图

- 柏拉图数据智能

- 柏拉图数据

- express

- 原则

- Proceedings

- 过程

- 保护

- 保护

- 提供

- 提供

- 出版

- 发行人

- 出版商

- 纯

- 推

- 量子

- 量子计算机

- 量子计算

- 量子信息

- 量子技术

- 量子比特

- 量子比特

- R

- 引用

- 政权

- 地区

- 相应

- 遗迹

- 业务报告

- 研究

- 分辨率

- 谐振

- 那些

- 检讨

- 评论

- 鲁伊斯

- s

- 学校

- SCI

- 科学

- .

- 可选择的

- 社会

- 一些

- 来源

- 光谱

- 稳定

- 国家的最先进的

- 州

- 静止

- Status

- 顺利

- 这样

- 合适的

- 夏季

- 超导

- 补充

- 系统

- 芋头

- 技术性

- 专业技术

- 这

- 其

- 理论

- 博曼

- Free Introduction

- 标题

- 至

- 治疗

- 蔡

- 二

- Uk

- 下

- 理解

- 普遍

- 大学

- 更新

- 网址

- 用过的

- 通常

- 合法性

- 价值观

- 与

- 非常

- 体积

- W

- 旺

- 想

- 是

- we

- 这

- 威尔逊

- 工作

- 合作

- X

- 肖

- 年

- 和风网